Каких целей и что за методы, рассказал научный сотрудник лаборатории Александр Сабреков. Он специально приехал в Югру для работы над проектом, как и многие другие молодые экологи, биологи, инженеры со всех уголков страны.

Основное направление, в котором организована работа лаборатории экосистемно-атмосферных связей лесоболотных комплексов, – научное. Но с последующим практическим применением.

Если говорить общо, то там изучают динамику окружающей среды и глобальные изменения климата. Но, как мы знаем, любое общее складывается из множества частных. Так что относительно мировых процессов, происходящих в климате, лабораторию тоже можно считать важным кирпичиком в фундаменте сохранения планеты во имя гармоничного сосуществования с природой. Оно возможно лишь в том случае, когда есть понимание того, как природа реагирует на наши воздействия, и того, что мы можем сделать, например, чтобы болотные и лесные экосистемы не становились сильными источниками парниковых газов.

Таким образом, основная цель научной команды лаборатории – измерение потоков парниковых газов, в первую очередь, CO2 и метана, на болоте и в лесу. Это не камерные измерения – не на одном квадратном метре, а фоновые – сколько выделяет всё болото: и пенёчки, и лужицы, и мочежины…

Такое изучение в мире давно уже стало популярным – с 1990-х, а Россия пока как tabula rasa в плане измерений потоков парниковых газов, поэтому проект, о котором идёт речь в нашем материале, – настоящий прорыв в научной сфере страны.

Главная научно-практическая точка лаборатории – стационар в Мухрино, в 20 км от Ханты-Мансийска. Есть ещё точка на Кондинских озёрах. Это одни из немногих центров в России, ведущих последовательные измерения несколькими вышками. Вышка – основной инструмент, где располагается оборудование, которое меряет потоки парниковых газов.

Стационар свои научные изыскания производит в средней тайге Западной Сибири. Зона тайги протянулась, условно, от Ноябрьска до Тюмени, хотя последняя, по сути, находится в переходной зоне – между степью и тайгой.

Как происходит работа лаборатории?

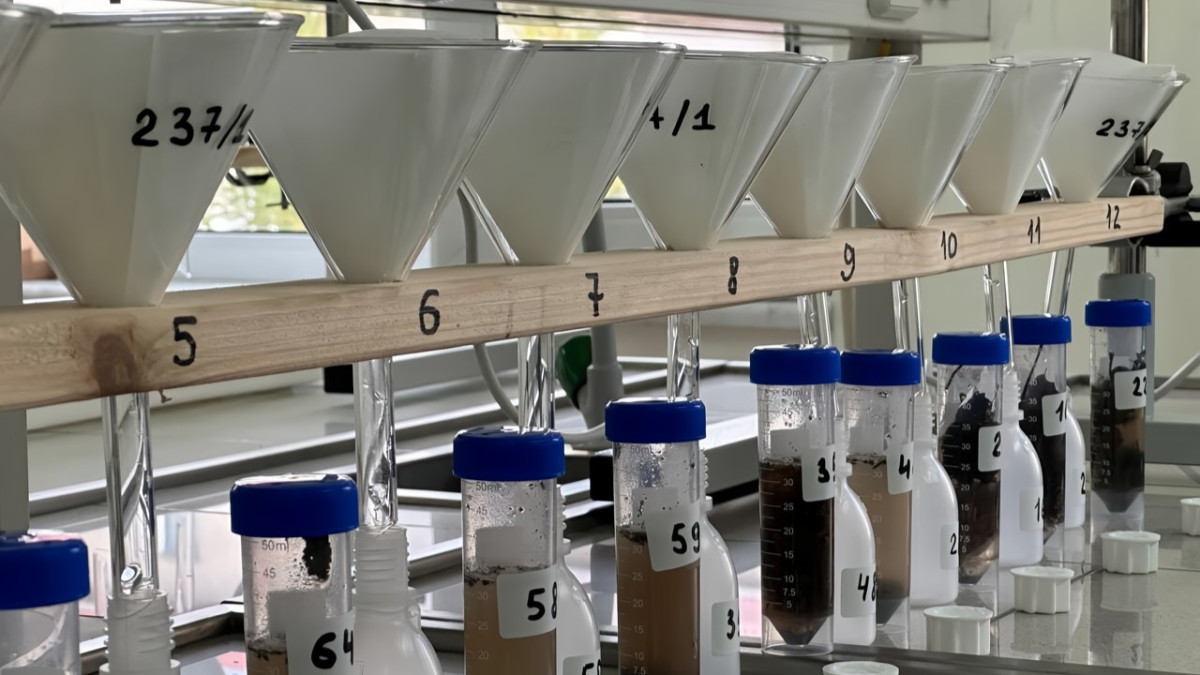

Вышки функционируют в автоматическом режиме. Трудятся два прибора – анемометр и газоанализатор, которые с высокой частотой измеряют скорость ветра и концентрацию газа. Эта сложная техника, конечно, требует обслуживания, энергообеспечения. Туда периодически приезжают инженеры. Надо сказать, что работают вышки, в основном, в вегетационный сезон – с апреля по ноябрь. На зиму какое-то оборудование тоже остаётся.

Основная цель – определить поток парникового газа: он направлен В экосистему (газ поглощается) или ИЗ экосистемы (газ выделяется). Например, ночью СО2 выделяется – экосистема дышит, а днём, наоборот, поглощается в процессе фотосинтеза. Идут одновременные очень частые измерения и скорости ветра, и концентрации газа. Потом эти данные особым образом пересчитываются, перемножаются, и по ним вычисляется этот самый поток за промежуток времени в 30 минут. Весь сезон разбит на эти 30-минутные отрезки. Таким образом вычисляются среднее за сутки, за месяц, за сезон, за год…

Поток – это связь атмосферы и экосистемы, а потому важны и сопутствующие факторы, так что на вышках установлены датчики температуры воздуха и почвы, влажности воздуха, солнечной радиации приходящей и отражённой, и фотосинтетически активной. Все эти параметры определяют функционирование экосистемы.

Это называется метод турбулентных пульсаций – измерение потоков явного и скрытого тепла, парниковых газов между земной (водной) поверхностью и атмосферой.

А если посмотреть глобально?

Ни для кого не секрет, что сейчас идёт глобальное потепление климата, концентрация парниковых газов растёт по всей Земле одинаково. Есть источники этих газов, и есть их стоки. Первые выделяют их и могут быть как природными, так и антропогенными. Чтобы понять, как будет изменяться концентрация парниковых газов в атмосфере и какими темпами, нужно знать, какой из источников сколько выделяет. Россия в этом смысле, как мы уже упомянули ранее, белое пятно: очень мало информации, мало значений. Непонятно, сколько выделяют нефтяные предприятия при сжигании полезных ископаемых, непонятно, сколько метана выделяется из свалок. Это с одной стороны – со стороны антропогенного воздействия. С другой стороны есть фоновые экосистемы, и о них тоже мало сведений: выделяют они или поглощают и с чем это связано. Например, по мере увеличения температуры воздуха в общем климате важно понять, как вырабатываемые газы будут влиять на экосистемы: они будут больше поглощать парниковых газов (то есть противиться антропогенному воздействию), охлаждая атмосферу, работая как холодильники, или они будут выделять газы, работая как обогреватели.

Нужно понимать, во-первых, каков фоновый уровень. Для чего он нужен? У нефтяников, например, задача показать, каким образом они воздействуют или не воздействуют на болота строительством дорог, скважин. Типичное значение для фоновых экосистем позволяет сравнивать и понимать, как то или иное воздействие влияет на потоки. Этот фон для нашего региона и даёт лаборатория экосистемно-атмосферных связей лесоболотных комплексов. Это первая функция. Вторая – понимание отклика естественных местных экосистем на глобальные процессы. Везде они откликаются по-разному. В Ханты-Мансийске, например, мерзлоты нет – отклик один, в Ноябрьске, в Новом Уренгое мерзлота есть – отклик другой.

Вся эта работа аккумулируется ещё и для того, чтобы Россия могла отчитаться перед международным сообществом по выбросам из естественных и антропогенных источников.

Собранные параметры лаборатория передаёт в различные организации, которые ответственны за сбор данных со всей России, они готовят общий доклад для Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Она раз в пять – десять лет выпускает общие доклады по ситуации во всём мире

Александр Фаритович акцентировал внимание на перспективном понимании: какие воздействия мы можем оказать, например, на болотные и лесные экосистемы, чтобы они не становились сильными источниками парниковых газов, а, напротив, становились бОльшими их стоками:

- В своём естественном состоянии болота поглощают парниковые газы примерно с одной и той же скоростью в год, в отличие от лесов. Эти две экосистемы можно сравнить с типами человеческого темперамента. Леса – это «холерики»: если условия хорошие, они накапливают углерод, но если случился пожар, ураган – они перестают быть стоками парниковых газов, становясь их источниками. А болота – это «флегматики»: на них внешние условия влияют гораздо меньше, они тысячелетиями поглощают и поглощают СО2 и растут, растут, растут. Например, ханты-мансийским болотам больше десяти тысяч лет. Как только начинается вмешательство в самостоятельное функционирование экосистемы, например, осушение, строительство, становится хуже. Болота – это естественный холодильник и огромное хранилище углерода (они на 50% состоят из него). Любые попытки воздействия могут изменить и их нынешнее функционирование (они перестанут поглощать углерод), и ситуацию, когда весь сосредоточенный в болоте запас СО2 может быть мобилизован и направлен в атмосферу, что приведёт к резкому изменению климата.

А потому делаем основной вывод: болота – устойчивый поглотитель парниковых газов. Их нужно защищать от всяческих воздействий и продолжать следить за тем, что происходит с ними по мере глобального потепления. А значит, вложение ресурсов в лабораторию экосистемно-атмосферных связей лесоболотных комплексов – верное решение. Лаборатория продолжит работать дальше.